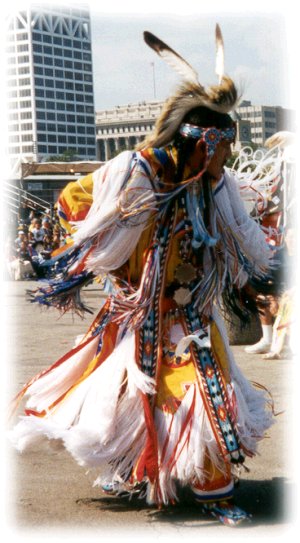

ちょっと参考までにNative American と白人侵略者との決して忘れることのない Native American側 に伝えられている歴史を紹介しておきます。(ジョン・ファイアー・レイム・ディアー口述)

【 サンド・クリークの虐殺 】J・M・チビントン大佐指揮によるアメリカ軍1000名の兵隊 が、コロラド州サンド・クリークの河のほとりにキャンプを張っていた約500人のシャイアン一族の部落を急襲し、150人ほどを集団虐殺した事件。 3分の2は婦女子並びに老人 だった。シャイアン一族を率いていたのはチーフ・ケトルといい、彼が米国国旗並びに白旗を揚げたが、兵隊たちはこれを無視した。兵隊達はインディアンの局部を切り取ったり、子供の頭を棍棒で殴ったり、妊娠中の女性の腹を切り裂いて胎児を引き出したりした。軍籍を離れて、軍法会議にかけられる事を免れた 。 ワシタの虐殺 】 ジョージ・A・カスター将軍 指揮の第七騎兵隊が急襲した事件。 リトル・ビッグ・ホーンの戦い 】 ジョージ・A・カスター将軍の率いる第七騎兵隊がリトル・ビッグ・ホーン川の流れる谷でスー、シャイアン、アラバホの混成部隊によって殲滅させられた戦い。 功を焦り、自分達の倍以上もの数のネイティブ連合部隊を急襲 したとされる。このときのスーの戦士の中にクレージー・ホースがいた 。カスターの部隊はここでわずか1時間ほどの戦闘で全滅する。カスター将軍の最後の戦い。 【ウーンデット・ニー】 スー族の武装解除 をしようとしたところ、何人かのインディアンが身体検査を拒否したためにごたごたが起こり、彼が誤って銃を撃ったために戦闘になったとされている が、生き残ったインディアン多くのはこの説明をはなから信じていない。 インディアンは誰ひとり銃などもっていなかった し、その銃声をきっかけにチーフ・ビッグ・フットに率いられたスー族に対する全面的な騎兵の攻撃が開始されていることからも、 初めから第七騎兵隊によるリトル・ビック・ホーンの闘いにたいする報復 のための無差別殺戮 が計画されていたことは間違いない。 チーフ・ビッグ・フットもこのときに死んだ。 大虐殺はのべ3日間 にも及んだ。傷ついた者達はサウス・ダコタの厳しい寒さと吹雪のなかに捨て置かれて死んでいった。雪の中で殺された時のまま凍っていた死体は、兵隊達のお土産として写真を撮影されてから戦場に掘られた穴にまとめて投げ捨てられて埋められた。古き良き昔の甦りを希求するインディアンたちの夢は完全に消し去られてしまう、ひとつの夢が圧倒的な武力を前にして、ここにはかなく終わりを迎えたのである。

見ましたで!!硫黄島からの手紙

今回遅ればせながら、話題の映画を見ました。(レンタルビデオです(^^ゞ)『私は何も誉められるような事はしていない』 と言って、おめでたいムードをぶち壊してしまった。ハンクパパ スー族の偉大な 酋長シッティング・ブル を殺したのも、実際は白人なんかではなかった。 スー族の偉大なる戦士 クレージー・ホース です。スーのインディアン警察 の人間だった。白人は自分達の代わりに戦ってくれるような、腹をすかしたインディアンたち を、どこからともなく必ず見つけだしてくる。

最近気になった、ええ言葉 (私も阿部さんのように思う)

今回は、久しぶりに私が感じ入った文章です。子供がとった魚は食わせる 作家 阿部 夏丸 さんのコラムをご紹介いたします。子供たちは串を手に困惑の表情 を見せた。こうしていただく「命」がまずいはずがない。 「やった」 が、「かわいそう」 「残酷」 になり、「面白い」 「きれい」 に変わり、最後に「うまい」 にたどり着く。このつながりこそが、「命とは何か」 を感じとるうえで重要なのだ。ポイ捨てリリースや言葉の教育からは、命の大切さは学べない。子供に殺生を教えるのは、大人の大事な勤めである。

最近気になった、ええ言葉

今回は、また私が感じ入った言葉です。高木沙耶さん でした、彼女が『LOHAS』 について書いておられました。(彼女は日本人フリーダイビングでの第一人者である)【自然の中でアースする】 という言葉です、自然の中で精気をチャージすると言う事の表現ですな「上手いこと言うもんですなぁ、まったく」 確かにその通りだと思うんです、僕もテントで地面の上に寝転んでいると、地球のエネルギーを直接身体に受け止めているように感じます、まさに地球と一体化する『アースする』 なのです。これもパクらさせてもらおかな。

最近気になった、ええ言葉

実は数ヶ月前の話になるんですが、清水邦明氏 が新聞の特集版に書いていたアウトドア生活に関する特集でした。『まったく、その通り!!』 「上手いこと言うもんやなぁ」と感心しました。パクらさせて貰います。 【 キャンプに行くために、都会から郊外に向かって行くと、街の明かりを通り過ぎ自然の中に入って行くに従って、自分の中の感覚(五感)のスイッチが、パチッ! 、また自然に深く入ると、パチッ!とドンドン入ていく 。そして街では聞こえない自然の音、風の音や木の音、虫の声などが、ドンドン耳に入ってきます、ドンドン動物としての機能 が戻ってきます。保護回路 が働き、スイッチを切っているんでしょうね・・・】

以前見た映画の話であります、皆さんは『Wind Talkers』 をご覧になったでしょうか?アメリカ軍の暗号、それはナバホ族の言葉! だったのです。暗号を守るためにナバホ兵をガ-ドしていたのでは無く、暗号のみを守るため に付けられていたのです、ですのでナバホ兵が日本軍に捕虜になりそうになった時は、迷わずに先ほどまで味方であったナバホ兵を射殺しなければならないという任務であった。

ひとりの戦死者のことが気になっている。捕虜救出作戦で話題をさらったジェシカリンチさん(19)の陰に隠れてほとんど報道されなかったが、彼女の友人だったローリ